嵌入式LCD的接口类型详解

LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。

但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:

LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。

但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:

1、引言

1.uC/OS-II文件结构

与处理器无关的代码:OS_CORE.C, OS_FLAG.C, OS_MBOX.C, OS_MEM.C, OS_MUTEX.C, OS_Q.C, OS_SEM.C, OS_TASK.C, OS_TIME.C, UCOS_II.C, UCOS_II.H。

作者:Øivind Loe,Silicon Labs微控制器产品高级营销经理

据Semi Engineering网站报导,GlobalFoundries、三星(Samsung)、台积电(TSMC)和联电(UMC)计划在2017年稍晚开始提供ST-MRAM或STT-MRAM,取代NOR Flash,此举代表市场的巨大转变,因为到目前为止,只有Everspin已经为各种应用提供MRAM,例如电池供电的SRAM替代品、读写缓存(Write Cache)等。

嵌入式系统设备是应用最广泛的产品,小到玩具、穿戴产品大到复杂的工业、军工宇航设备,按照标准定义,嵌入式系统就是以应用为中心,以计算机技术为基础,将应用程序和操作系统与计算机硬件集成在一起,能够独立工作,而且软硬件均可裁减的专用计算机系统。简单地说,就是系统的应用软件与系统的硬件一体化的设备。广义上可以认为,凡是带有微处理器、微控制器的专用软硬件系统都可以称为嵌入式系统。

作者:Pin Tsalin, Bridgetek

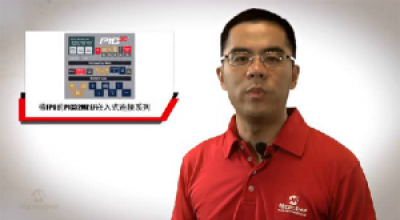

本视频介绍了Microchip 基于MIPS PIC32MZ EF系列32位单片机。PIC32MZ EF系列是PIC32MZ高性能单片机系列的第二代产品,该系列新器件拥有更佳的性能、浮点单元和高度集成的存储器及外设,有助于嵌入式开发人员满足新一代高端应用的需求。

1 嵌入式系统的知识体系

引言

当下,物联网、移动互联技术大刀阔斧地改变着整个世界。随着嵌入式技术的不断革新,32位MCU成为主流,64位MCU的应用范围也越来越广。与此同时,唱衰8位MCU即将消亡的言论从未停息……