瑞萨嵌入式产品线在医疗应用领域中的布局思路

本文将结合目前医疗领域中不同应用方向对应的技术需求以及瑞萨产品(MCU&MPU)的特点,为大家解读瑞萨嵌入式产品线在医疗领域的布局。

本文将结合目前医疗领域中不同应用方向对应的技术需求以及瑞萨产品(MCU&MPU)的特点,为大家解读瑞萨嵌入式产品线在医疗领域的布局。

从延长便携式设备电池寿命,到提高处理效率和响应能力,瑞萨的40纳米MCU技术正在重新定义嵌入式系统的可能性。

1.探伤仪

2.氧浓度传感器

随着微控制器技术的突破,人工智能和机器学习不仅可以在高计算能力的计算机和应用处理器上运行,还可以在微控制器平台上有效运行,大大促进了许多人工智能和机器学习应用在边缘节点上落地,推动了物联网节点快速走向智能化。

在TCL小蓝翼P7新风空调发布会上,海思与TCL空调联合发布“A²MCU,让空调越用越节能”解决方案,正是A²MCU的初露锋芒。

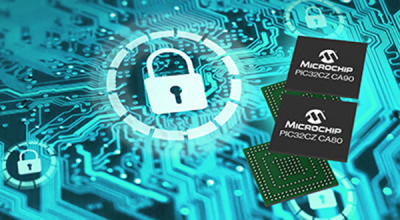

随着安全威胁的不断演变和日趋复杂,工业和消费应用设计人员在开发过程中必须考虑在设备中实现安全功能。为了让设计人员能轻松地将安全功能集成到应用中,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新 PIC32CZ CA 32位单片机系列。

在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。

在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。

作为该趋势的主要推动者,意法半导体已经在AI方面投入大量资源,旨在帮助开发人员在基于微控制器/微处理器(STM32系列)和传感器(MEMS、ToF…)的嵌入式系统上快速部署AI应用。

意法半导体微控制器及数字IC事业部总裁 Remi EL-OUAZZANE亲临STM32峰会主论坛,围绕STM32进行的关键创新和服务客户的解决方案,为峰会现场来宾和直播间观众带来极具创意和新意的主题演讲。