近期泰矽微电子CEO熊海峰受天风证券邀请,参加“全行业物联网赋能大会”,分享了MCU如何在物联网领域进行赋能的话题。

物联网赋能可以从两个层面来理解。站在下游厂商的角度看,物联网不是一个行业,也不是一种具体的应用,更多的是一种能力,是给传统行业的赋能的能力。但是对于上游厂商来说,包括泰矽微所从事的芯片领域,物联网确实可以被认为是是一个行业。这里要探讨的主题是围绕泰矽微所专注的MCU如何为物联网行业进行赋能。

以下是具体内容:

MCU是IoT节点的大小脑

整个物联网从最中心的感知层到网络层,再到应用层,这是物联网架构的简化版。主要要探讨的核心是在中间感知层,以及相应的连接,它的组成部分在硬件的层面来讲,会分为以下几个部分:

-

主控MCU 负责整个物联网的节点,负责物联网终端节点中央处理控制的板块;里面会包含一个或者在有些应用场景之下多个MCU的内核

-

联接 有有线连接、无线连接等,在连接类的芯片里面通常情况下也会有一颗甚至多颗MCU的内核

-

传感 将声、光、电、压力、磁、温度、湿度等等模拟信号转化成数字信号并进行处理。这个模块在某些情况下也有MCU内核的存在

-

安全 物联网终端节点所谓的安全主要三个功能,第一,是对于自身数据的保全,怎么样确保物联网终端节点里面的数据以及程序的安全性;第二,通信数据本身的加密;第三,节点的访问和鉴权。所以也会包含1颗或者多颗MCU的内核

-

供电 包含系统的电源供电管理,也包含电池的管理,马达的驱动、灯光驱动等,这里面也会存在MCU的需求

整体来说,一个物联网的节点在终端侧、感知层,少则有一个,多则7、8个MCU内核的存在需求。足见物联网应用对于MCU具有非常强的依赖性。

MCU 50年发展

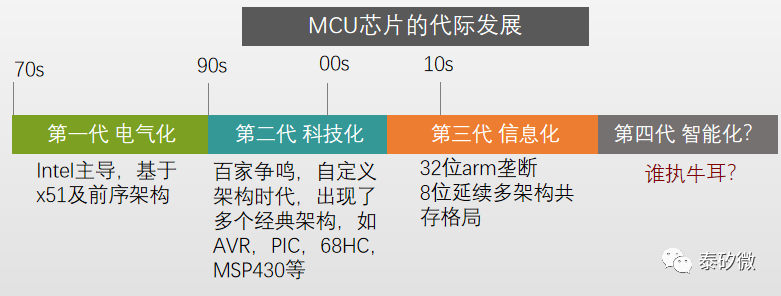

MCU发展到今天,刚好是50年,半个世纪的时间,第一颗MCU是1971年由英特尔推出的基于4位机的内核,推出后每隔几年会迭代一次,从4位到8位再到16位机,这个过程持续了大约20年左右的时间,基于传统的架构进行演化。这个过程基本上是英特尔一家独大的,其他厂商可以通过授权方式获得内核的使用。这就是我们所谓的第一代MCU,伴随着电气化的发展过程。

第二阶段进入百家争鸣的时代,这一代的MCU是科技化催生和推动的。传统的MCU在性能方面,包括功能方面有很多弊端,所以当时出现了PIC、AVR、MSP430等诸多非常不错的MCU的内核,这些内核在90年代之后15年左右的时间里长期存在,并且蓬勃发展,这阶段竞争的优势和差异化来自于内核自身的竞争力。

第三代的出现,就是在本世纪初随着手机应用的广泛性,手机里面应用最广泛的内核就是ARM的内核,这个内核带动了整个ARM内核在MCU领域的普及,进入到大家几乎在内核方面同质化的状态,一直延续到今天,大概也是有15年的时间。在这个过程中第二代所谓的8位和16位传统经典的内核依然存在,而且体量也还是非常不错的。但第三代MCU的竞争力主要是在厂商生态建设的力度和优势方面。也是当前阶段国产MCU需要学习和追赶的重点方向。

展望一下第四代,我们认为会智能化会是一个主要的推动因素,或许会有其他内核的出现与崛起,也会有别的玩家进来。前段时间英特尔想通过收购SiFive携RISC-V回到MCU的领域也算是其一。到底谁会在第四代拔得头筹,成为执牛耳者,目前还是一个问号。

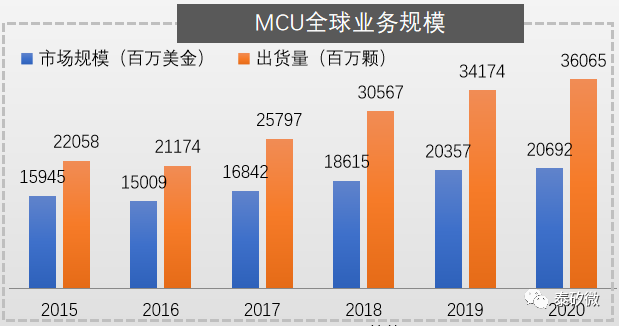

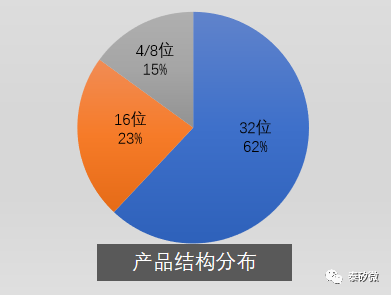

回顾2015-2020年市场规模,总体呈现持续稳定攀升的态势,但是年复合增长率不是特别高,大概4%、5%左右,同时将这两个数据做进一步的分析,发现它每片的销售单价在往上走,这侧面反映的是整个MCU的分布从趋势上看是在从8位、16位逐渐往32位切换。

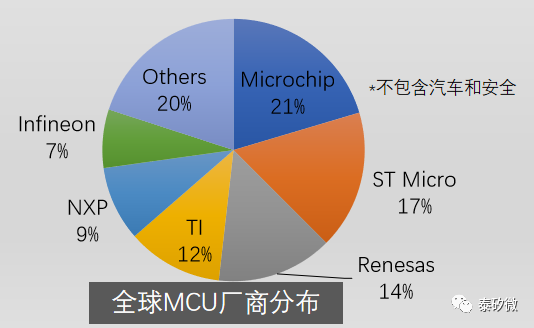

从全球厂商分布来看,头部的几家将近80%的市场份额,所以是寡头垄断性的产业。这些厂商产品里面除了MCU,还有很多其他的产品品类,而且是经过了多个厂商不断兼并整合之后,形成了这样的格局。我们看未来真正成熟的市场,中国MCU厂商的分布,基本上会延续这样的格局。也会是平台型的芯片企业才能成为真正的头部企业。

产品的结构分布,现在是以32为主,已经占了大半壁江山了。

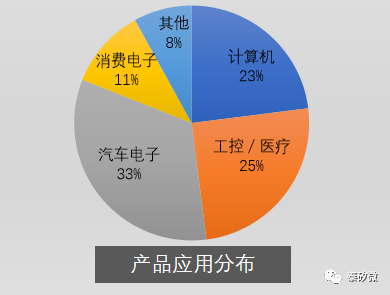

产品应用的分布,虽然我们国内的MCU,大家还是聚焦在消费类电子,但是主要的应用分布在全球范围之内是以汽车、工控、医疗、计算机为主。国内MCU的厂商未来在争夺江山的时候,更多朝这些方向去,而不是大家都守着10%的纯粹的消费类电子竞争。

国产MCU发展的新机遇

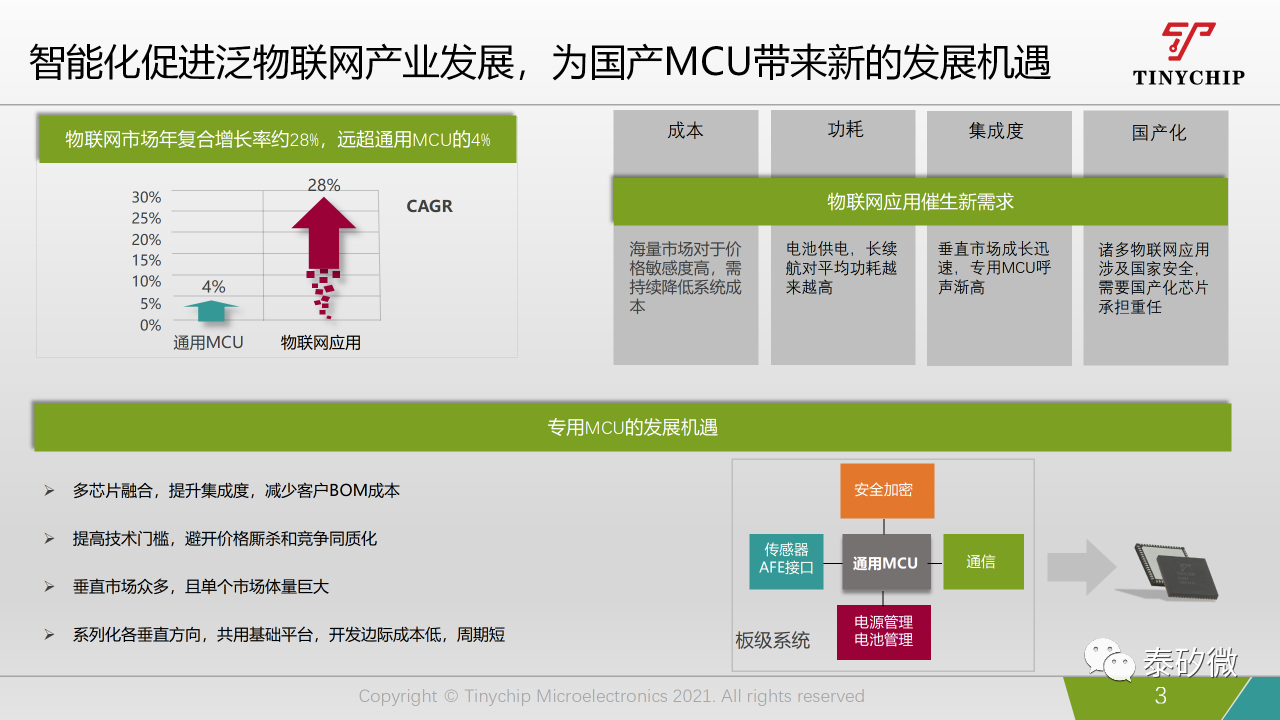

前面有谈到传统的通用副复合增长率4%左右,对标来说,在物联网的分支上,整个复合增长率在28%,远远高于通用MCU的成长速度。这样的增长速度也是为MCU整个的发展带来新的机会和机遇,同时我们看到整个MCU在物联网的应用需求催生之下,有了一些新的变化,包括:

-

低成本的需求。因为物联网的节点会持续增多,成为海量的发展趋势。对于成本的敏感度会越来越高,而且这个成本不只是一颗芯片,是整个系统BOM成本的降低

-

低功耗的需求。越来越多的电池供电应用的需求促使它在低功耗的要求越来越高,除了传统要做深度休眠的低功耗。像华为的超低功耗的手表,采用的是通过亚域值的电路来实现超低功耗的MCU

-

集成度的需求。传统的MCU在这50年的发展中没有特别多的形态上的变化,但是物联网的发展,因为联接、安全及模拟前端等各个方面的需求,使得对于集成度的要求越来越高,所以如何在现有的MCU上做一些功能的集成,也是可以去探索的

-

国产化的需求。越来越多的应用都在指定采用国产芯片的来实现,包括安全类的芯片等

在种种情形的结合之下,对于泰矽微来说,更多是在专用的MCU领域做一些探索。这不是说在通用MCU没有机会,市场足够大,足够分散,都很有机会,不过这里主要是结合泰矽微自身的发展,总结一下在专用MCU这几年发展的情况。

第一,泰矽微的方式通过多芯片的融合,不同的功能融合到单颗的MCU里面去。这种方式,整个成本在系统里面会更有优势;

第二,通过技术的融合、功能的融合,把现在的MCU技术平台往上提,就可以避开现在同质化的竞争;

第三,整个垂直市场的体量越来越大,大到可以为这个行业,为垂直市场去定制一颗芯片,它依然有规模的效应;

第四,泰矽微整个规模不是特别大,但是在这样的规模之下,在这么短的时间之内,大家可以做很多颗芯片,所有这些芯片可以共享同样一个平台,这个平台可能在单独的芯片里面占70%、80%的工作量,如果把它作为平台拓展,要做的就是额外的20%、30%的工作量,所以短期的开发边际的成本比较低,开发周期也比较短。

基于这个思路泰矽微从医疗健康类到智慧家电,包括智能消费电子,包括手机里面的应用,也包括工业的传感器、能源的管理、计量,以及汽车电子相关的应用,我们都做了相应的布局。专用MCU将会是物联网应用爆发中难得的蓝海赛道。

来源:泰矽微

免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理(联系邮箱:cathy@eetrend.com)。